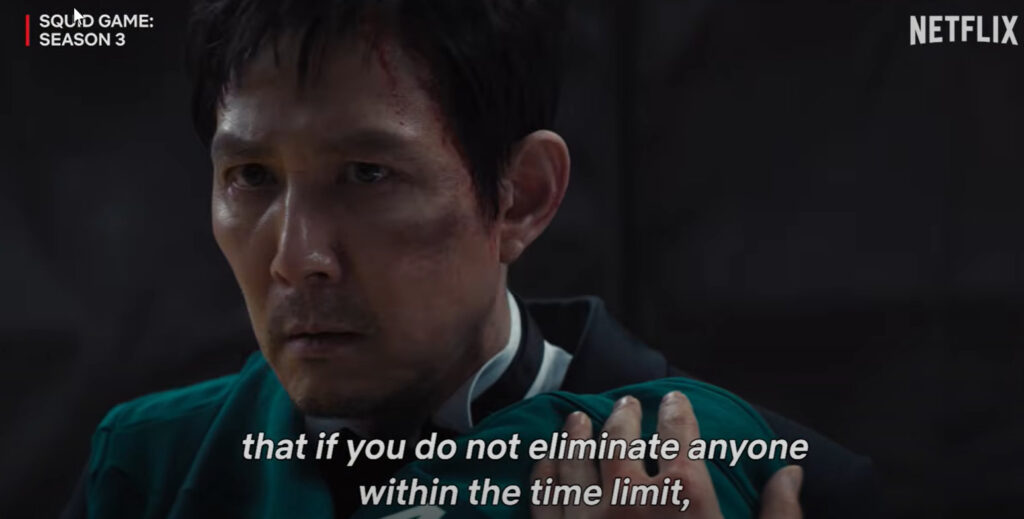

Korea Selatan telah menegaskan posisinya sebagai kekuatan budaya global. Dari dentuman energik K-pop hingga narasi memikat dari drama Korea dan film pemenang Oscar seperti Parasite, media Korea berhasil memikat audiens internasional. The King of Kings, film animasi terbaru, bahkan melampaui rekor sebelumnya dan menjadi film Korea dengan pendapatan tertinggi sepanjang masa di Amerika Serikat. Namun, di tengah gelombang tepuk tangan ini, Squid Game Season 3 hadir sebagai penyeimbang yang menyadarkan—yang menantang kita untuk melihat melampaui kilau ekspor budaya dan menghadapi keretakan yang tersembunyi di dalamnya.

Cermin di Balik Topeng

Berbeda dari karya hiburan Korea lainnya yang penuh kilau, Squid Game Season 3 justru mengarahkan sorotan ke dalam—merefleksikan masyarakat di mana kepercayaan mudah runtuh dan belas kasih dihukum. Kontes brutal yang menjadi inti ceritanya—permainan hidup dan mati bernuansa nostalgia masa kecil—menunjukkan betapa dalamnya ketimpangan, keterasingan, dan ketakutan telah membentuk kembali wajah masyarakat Korea Selatan.

Tema-tema ini sangat menggema di negara yang sedang bergulat dengan meningkatnya keputusasaan anak muda, angka bunuh diri yang memecahkan rekor, dan jurang perbedaan generasi serta ideologi yang semakin dalam. Dalam konteks ini, Squid Game berfungsi bukan hanya sebagai drama, tetapi juga sebagai diagnosis.

Mengapa Fiksi Bisa Terasa Begitu Nyata

Kesuksesan global Squid Game seharusnya bisa jadi momen kemenangan yang mudah dirayakan—namun serial ini menolak membiarkan penontonnya berpaling dari kenyataan yang tidak nyaman. Ia memperingatkan bahaya meromantisasi keberhasilan budaya tanpa memahami penderitaan yang sering tersembunyi di baliknya.

Di balik alur ceritanya yang mendebarkan, ada panggilan yang lebih dalam: untuk menghadapi kerusakan empati dalam dunia yang terobsesi pada kompetisi. Serial ini juga menyuarakan kritik halus terhadap lembaga-lembaga Kristen yang, pada beberapa kesempatan, justru mencerminkan perpecahan yang seharusnya mereka sembuhkan. Ketika iman seharusnya menyatukan, Squid Game justru membuat kita tersipu akan keterpecahan dan ketersembunyian.

Iman, Ketakutan, dan Hilangnya Penebusan

Melalui fiksi distopia, Squid Game menantang penontonnya untuk tidak hanya bertanya “Apa yang akan terjadi selanjutnya?”, tetapi juga “Kita sedang menjadi seperti apa?”. Dengan menjadikan kepolosan sebagai senjata—permainan anak-anak yang berubah mematikan—ia mengekspos masyarakat di mana kasih sayang menjadi sesuatu yang mencurigakan dan bertahan hidup lebih penting dari kebersamaan.

Karakter seperti Gi-hun kini tidak lagi merepresentasikan jalan penebusan, melainkan kelelahan moral. Ketiadaan tokoh iman dalam Season 3, yang digantikan dengan tiruan spiritual dan keputusasaan, melukiskan potret masyarakat yang bukan hanya gelisah, tetapi juga tersesat secara spiritual. Kontras serial ini dengan pesan kasih karunia dalam Injil sangat jelas: ketika Injil mengundang kepada kesatuan dan pemulihan, Squid Game menunjukkan harga yang harus dibayar oleh dunia yang telah lupa bagaimana mencintai.

Kekuatan di Balik Prestise

Saat Korea Selatan tenggelam dalam pujian budaya, Squid Game tampil sebagai gangguan yang diperlukan—sebuah pencapaian budaya yang sekaligus mengkritik budaya tempat ia berasal. Pesannya tidak sinis ataupun putus asa. Ini adalah undangan yang mendesak: untuk melihat lebih dalam, mengasihi lebih baik, dan melawan sistem yang mempertemukan kita sebagai lawan satu sama lain.

Di era global di mana media menyebar lebih cepat dari makna, Squid Game mengingatkan bahwa tidak semua cerita dibuat hanya untuk menghibur. Beberapa cerita hadir untuk menggali—menggali kebenaran yang terkubur, luka yang tak diakui, dan pertanyaan-pertanyaan yang sudah terlalu lama kita diamkan.